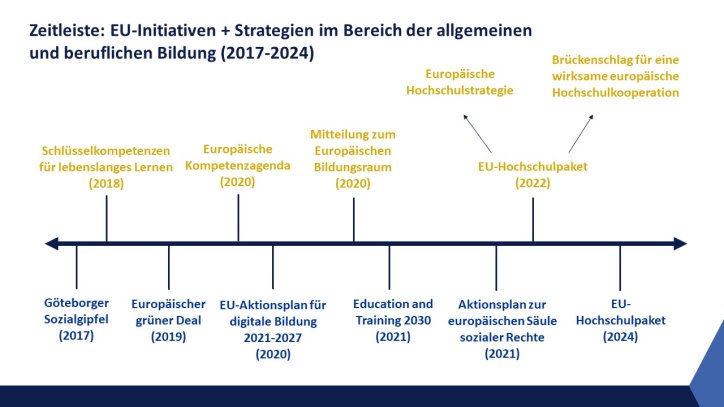

EU-Initiativen im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung

Da die Kompetenzen im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung bei den Mitgliedstaaten verortet sind, nimmt die Europäische Union in erster Linie eine unterstützende Rolle ein. Der strategische Rahmen für die europäische Zusammenarbeit im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung ist ein zentrales Instrument, mit dem die Koordinierung zwischen den Mitgliedsstaaten in diesem Themen- und Politikfeld unterstützt wird. Darauf aufbauend haben die Kommission und andere EU-Institutionen in den letzten Jahren einige Initiativen auf europäischer Ebene entwickelt, um den einzelnen Ländern zu helfen, die im strategischen Rahmen genannten prioritären Bereiche in ihrem nationalen Kontext und in Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedsstaaten besser adressieren zu können. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht einiger wichtiger Dokumente aus den letzten Jahren.

2024: EU-Hochschulpaket

Die Europäische Kommission hat am 27. März 2024 ein neues Paket für den europäischen Hochschulsektor veröffentlicht, mit dem Ziel eines europäischen Abschlusses. Dabei handelt es sich um eine neue Art von Abschluss, der im Anschluss an transnationale Bachelor-, Master- oder Promotionsstudiengänge auf nationaler, regionaler oder institutioneller Ebene verliehen und automatisch überall in der EU anerkannt werden soll.

Das Hochschulpaket setzt sich aus den folgenden drei grundlegenden Initiativen zusammen:

- Eine Mitteilung über ein Konzept für einen europäischen Hochschulabschluss

- Ein Vorschlag für eine Empfehlung des Rates zur Verbesserung der Qualitätssicherungsprozesse und der automatischen Anerkennung von Qualifikationen in der Hochschulbildung

- Ein Vorschlag für eine Empfehlung des Rates zur Steigerung der Attraktivität und Nachhaltigkeit akademischer Laufbahnen

Mithilfe dieser drei Initiativen zielt die Europäische Kommission darauf ab, rechtliche und administrative Hindernisse für Partneruniversitäten abzubauen, um die transnationale Zusammenarbeit zwischen Hochschulen zu vereinfachen und die Qualität und Attraktivität des europäischen Hochschulsystems zu fördern.

Die Mitteilung über ein Konzept für einen europäischen Hochschulabschluss

Das Konzept für einen europäischen Hochschulabschluss basiert auf den Ergebnissen von sechs Erasmus+ Pilotprojekten, an denen mehr als 140 Hochschulen aus ganz Europa beteiligt waren.

Es zielt auf die Schaffung einer neuen Art von Studiengängen ab, die auf freiwilliger Basis auf nationaler, regionaler oder institutioneller Ebene durchgeführt werden und die auf gemeinsamen, europaweit vereinbarten Kriterien beruhen.

Angesichts der Vielfalt der europäischen Hochschulsysteme schlägt die Kommission einen schrittweisen Ansatz für die Mitgliedstaaten in Richtung eines europäischen Hochschulabschlusses vor, der zwei mögliche Einstiegspunkte umfasst:

- Ein vorbereitendes europäisches Siegel für gemeinsame Studiengänge, die den europäischen Kriterien entsprechen. Dies bedeutet, dass die Studierenden zusammen mit ihrem gemeinsamen Abschluss ein europäisches Abschlusszeugnis oder Zertifikat erhalten.

- Ein gemeinsamer europäischer Abschluss als eine neue Art von Qualifikation, die gemeinsam von mehreren Hochschulen aus verschiedenen Ländern oder möglicherweise von einer von diesen Hochschulen gegründeten europäischen Rechtsperson verliehen wird. In der Folge würden Studierende einen europäischen Abschluss erhalten.

Im nächsten Schritt beabsichtigt die Europäische Kommission Expertinnen und Experten aus den Mitgliedstaaten, Hochschulen, Qualitätssicherungsagenturen und Studierendenvertretende im Rahmen eines European degree Policy Labs zusammenzubringen, um detaillierte Leitlinien und Aktionspläne für einen europäischen Abschluss zu entwickeln. Des Weiteren soll ein neues jährliches European Degree Forum die Fortschritte überwachen und Leitlinien bereitstellen.

Das Erasmus+ Programm wird zwei neue Arten von Projekten unterstützen:

- European degree Pathway Projects, die es den Hochschulen ermöglichen, einen europäischen Abschluss zu vergeben

- European degree Design Measures, die es den Hochschulen ermöglichen, bestehende gemeinsame Studiengänge umzugestalten oder neue Studiengänge zu schaffen, die zu einem europäischen Abschluss führen

Der Vorschlag für eine Empfehlung des Rates zur Verbesserung der Qualitätssicherungsprozesse und der automatischen Anerkennung von Qualifikationen in der Hochschulbildung

Diese Initiative enthält eine Reihe von Maßnahmen als Grundlage für einen europäischen Abschluss und empfiehlt:

- die Verfahren zu vereinfachen, um die Verwirklichung des Europäischen Bildungsraums zu unterstützen

- spezifische, auf die Verbesserung ausgerichtete und thematische Überprüfungen zu entwickeln, um die Qualität des Lernens und Lehrens zu verbessern (unter Berücksichtigung der institutionellen Autonomie)

- zu einem institutionellen Ansatz für die externe Qualitätssicherung überzugehen

- die Anerkennungsverfahren automatisch zu gestalten

Der Vorschlag für eine Empfehlung des Rates zur Steigerung der Attraktivität und Nachhaltigkeit akademischer Laufbahnen

Da die Umsetzung des europäischen Abschlusses engagiertes und qualifiziertes Personal erfordert, zielt der Vorschlag darauf ab, akademische Karrieren attraktiver zu gestalten.

Es werden Empfehlungen ausgesprochen, um sicherzustellen, dass nationale Hochschulsysteme die ungleiche Anerkennung der vielfältigen Aufgaben angehen, die akademisches Personal neben der Forschung übernimmt. Zu nennen sind dabei beispielsweise die Lehre, die Entwicklung transnationaler Bildungsaktivitäten, Microcredentials oder die Integration von nachhaltiger Entwicklung.

Weitere Informationen

Pressemitteilung der Europäischen Kommission

Mitteilung Außenstelle Brüssel

2022: EU-Hochschulpaket

Am 18. Januar 2022 hat die Europäische Kommission ein neues EU-Hochschulpaket vorgestellt, das zum einen aus der Europäischen Hochschulstrategie und zum anderen aus einem Vorschlag an die Mitgliedstaaten zur Förderung einer wirksamen europäischen Hochschulzusammenarbeit (Brückenschlag für eine wirksame europäische Hochschulkooperation) besteht.

Europäische Hochschulstrategie

Die Europäische Union steht vor großen Herausforderungen wie dem Klimawandel, der Digitalisierung, dem demografischen Wandel und der COVID-19-Pandemie. Hochschuleinrichtungen spielen an der Schnittstelle von Bildung, Forschung und Innovation eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung nachhaltiger und resilienter Wirtschaftsmodelle sowie einer umweltfreundlicheren, inklusiveren und digitaleren Gesellschaft. Mit der Europäischen Hochschulstrategie sollen Hochschuleinrichtungen in Europa unterstützt und in die Lage versetzt werden, sich an die stets verändernden Bedingungen anzupassen.

Ziel ist es, die transnationale Zusammenarbeit intensiver und umfassender zu gestalten und „eine echte europäische Dimension im Hochschulbereich, die auf gemeinsamen Werten beruht, zu entwickeln“. Dabei werden vier Kernziele verfolgt:

1. Stärkung der europäischen Dimension in Hochschulbildung und Forschung

Vier Leitinitiativen sollen zur Förderung der europäischen Dimension in der Hochschulbildung und Forschung beitragen:

- Steigerung der Anzahl an Europäischen Hochschulen

- Ausarbeitung eines rechtlichen Statuts für Hochschulallianzen

- Ausarbeitung eines gemeinsamen europäischen Hochschulabschlusses

- Ausweitung der Initiative "Europäischer Studierendenausweis"

2. Unterstützung der Hochschulen als richtungsweisende Wahrzeichen einer europäischen Lebensweise

Die Hochschulbildung und Forschung in Europa unterstützen die europäische Lebensweise durch ihre Ausrichtung auf:

- Qualität und Relevanz für Zukunftskompetenzen

- Vielfalt und Inklusion

- Demokratische Verfahren, Grundrechte und akademische Werte sowie die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung

3. Aufwertung der Hochschulen als wichtige Akteure beim grünen und digitalen Wandel

Die Hochschulen sollen bei der Entwicklung von Fähigkeiten und Kompetenzen sowie bei der Förderung von Innovationen für den grünen und digitalen Wandel unterstützt werden.

4. Stärkung der Hochschulen als treibende Kraft für die weltweite Führungsrolle der EU

Durch eine vertiefte internationale Zusammenarbeit innerhalb und außerhalb Europas sollen die Hochschulen dabei unterstützt werden, sich auf der internationalen Bühne stärker nach außen zu öffnen und wettbewerbsfähiger zu werden und „im Einklang mit den europäischen Werten einen Beitrag zur Stärkung der Hochschulsysteme in den Partnerländern zu leisten“.

Der DAAD hat sich bei der Entwicklung der Strategie aktiv in den Konsultationsprozess mit einer Stellungnahme eingebracht. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der Europäischen Kommission hier.

Brückenschlag für eine wirksame europäische Hochschulkooperation

Hochschuleinrichtungen in der EU passen sich dem raschen gesellschaftlichen Wandel an, mit dem neue Disziplinen und Lernumgebungen entstehen. Diese neue Realität, die durch digitale und grüne Transformationen vorangetrieben wird, erfordert neue Strukturen für die Hochschulzusammenarbeit und die Mobilität von Studierenden, Hochschulpersonal und Forschenden über Fachgebiete und Grenzen hinweg.

Der Vorschlag der Kommission soll Hochschuleinrichtungen ermöglichen, eine vertiefte, dauerhafte und wirksame transnationale Zusammenarbeit auf institutioneller Ebene zu entwickeln. Es sollen allen Menschen lebenslang hochwertige Bildungsangebote zur Verfügung gestellt werden, bei denen Kompetenzen im Vordergrund stehen, die sie für den gesellschaftlichen Wandel benötigen.

Das Ziel besteht darin, die Durchführung gemeinsamer transnationaler Bildungsprogramme und -aktivitäten zu erleichtern, Kapazitäten und Ressourcen zu bündeln oder gemeinsame Abschlüsse zu vergeben. Durch die Schaffung von Synergien sollen engere Beziehungen zwischen Bildung, Forschung und innovativen Wirtschaftsakteuren geknüpft werden. Auch soll eine wirksamere Etablierung der Instrumente des Europäischen Hochschulraums (Bologna-Prozess) erreicht werden. Die Erasmus+ Initiative "Europäische Hochschulen" soll eine intensivere Zusammenarbeit zwischen Einrichtungen in verschiedenen Ländern fördern.

2021: Aktionsplan zur europäischen Säule sozialer Rechte

Im Rahmen des Sozialgipfels am 4. März 2021 in Porto hat die Europäische Kommission den Aktionsplan zur europäischen Säule sozialer Rechte präsentiert, der diese Säule mit konkreten Initiativen bis 2030 in die Praxis umsetzen soll. Mit dem Aktionsplan werden drei Ziele auf EU-Ebene in den Bereichen Beschäftigung, Kompetenzen und Sozialschutz vorgelegt:

1. Mindestens 78 % der Bevölkerung zwischen 20 und 64 Jahren sollen einen Arbeitsplatz haben.

2. Mindestens 60 % aller Erwachsenen sollen jedes Jahr an Fortbildungen teilnehmen.

3. Die Anzahl der von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten Menschen soll um mindestens 15 Millionen sinken.

Erasmus+ wird mit einer Mittelausstattung von mehr als 26 Mrd. EUR zur Kompetenzentwicklung und zu Investitionen in Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung beitragen. Dies schließt Initiativen wie Europäische Hochschulen und Zentren für berufliche Exzellenz ein.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der Europäischen Kommission hier.

2021: Education and Training 2030

Weitere Informationen zu diesem wichtigen Grundlagendokument finden Sie auf der Webseite der NA DAAD hier.

2020: Mitteilung zum Europäischen Bildungsraum

Weitere Informationen zu diesem wichtigen Grundlagendokument finden Sie auf der Webseite der NA DAAD hier.

2020: EU-Aktionsplan für digitale Bildung

Die Europäische Kommission hat am 30. September 2020 einen neuen Aktionsplan für digitale Bildung mit einer Laufzeit von 2021 bis 2027 veröffentlicht. Darin skizziert die Kommission als Reaktion auf die COVID-19-Krise und den fortschreitenden digitalen Wandel eine Vision für die Verbesserung der digitalen Kompetenzen und Kapazitäten auf allen Ebenen der allgemeinen und beruflichen Bildung.

Damit baut die Kommission auf dem bisherigen Aktionsplan für digitale Bildung, der 2018 angenommen wurde, auf und konzentriert sich auf den längerfristigen digitalen Wandel.

Da die Mitgliedstaaten für die Lehrinhalte und die Gestaltung ihrer Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung zuständig sind, ist der Aktionsplan als koordinierte politische Unterstützungsmaßnahme auf EU-Ebene zu verstehen, die effektiver als isolierte Initiativen auf nationaler Ebene sein sollen. So werden die Mitgliedstaaten aufgerufen, enger auf europäischer Ebene zusammenzuarbeiten und die Kooperation mit und zwischen Interessenträgern zu verstärken, damit die Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung in jeder Hinsicht für das digitale Zeitalter gerüstet sind.

Der Aktionsplan basiert auf Ergebnissen vorangegangener Konsultationen. In diesen wurde unter anderem die Notwendigkeit betont, „EU-Finanzierungsprogramme zu nutzen, um die Konnektivität, die Infrastruktur und den Zugang zu digitalen Technologien in allen Mitgliedstaaten, sowohl im formalen als auch im nichtformalen Kontext, zu fördern“.

Als Ziel definiert die Kommission europäische digitale Bildungsinhalte, die höchste Bildungsqualität aufweisen und die Vielfalt sowie den kulturellen Reichtum aller Mitgliedstaaten berücksichtigen.

Der Aktionsplan enthält Maßnahmen für eine „hochwertige und inklusive digitale allgemeine und berufliche Bildung, die nur durch eine Kombination aus Initiativen und Strategien ihre Wirkung entfalten können“.

Strategische Priorität 1: Förderung der Entwicklung eines leistungsfähigen digitalen Bildungsökosystems

Die erste strategische Priorität bezieht sich auf die „Einführung eines breiten und wachsenden Spektrums digitaler Technologien (Apps, Plattformen, Software) zur Verbesserung und Erweiterung der allgemeinen und beruflichen Bildung“. Die Kommission präzisiert, dass die „Förderung einer hochwertigen und inklusiven digitalen Bildung“ eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein muss. Aus diesem Grund sollen Regierungen, Einrichtungen der allgemeinen und beruflichen Bildung, der Privatsektor und die Öffentlichkeit bei der Entwicklung eines „leistungsfähigen digitalen Bildungsökosystems“ einbezogen werden.

Strategische Priorität 2: Ausbau digitaler Kompetenzen für den digitalen Wandel

Im Rahmen der zweiten Priorität wird die Kommission eine europäische Plattform für digitale Bildung einrichten, um die Umsetzung des Aktionsplans und den Ausbau der digitalen Bildung in Europa zu begleiten. Hierbei werden auch Ergebnisse aus EU-geförderten Projekten einfließen, die unter anderem im Rahmen von Erasmus+ Initiativen finanziert werden. Überdies wird die Kommission die Zusammenarbeit und Vernetzung zwischen nationalen Einrichtungen, die im Bereich der digitalen Bildung tätig sind, auf EU-Ebene unterstützen, um die sektor- und politikbereichsübergreifende Arbeit zu stärken und zu koordinieren.

Zur Umsetzung dieser Ziele werden vierzehn konkrete Maßnahmen benannt. Als Beispiele können eine europäische Austauschplattform für digitale Bildung, ein europäisches Zertifikat für digitale Kompetenzen, ethische Leitlinien für das Lehren und Lernen zu künstlicher Intelligenz, Leitlinien für Lehrer und Bildungspersonal zur Förderung von Medienkompetenz, Aktualisierung des Europäischen Rahmens für digitale Kompetenzen und ein Think-Tank zur Förderung der Kooperation auf EU-Ebene angeführt werden. Die vierzehnte Maßnahme zielt auf eine Einrichtung einer europäischen Plattform für digitale Bildung ab. Diese wird auf den Ergebnissen des unter dem Erasmus+ geförderten Projekt OpenU aufbauen, bei dem der DAAD Projektpartner ist.

Grundsätzlich sollen alle Leitaktionen des künftigen Erasmus+ Programms die Umsetzung des erneuerten EU-Aktionsplans für digitale Bildung gezielter unterstützen.

Insgesamt bietet der Aktionsplan den politischen Rahmen und die strategischen Leitlinien, damit „durch das Erasmus-Programm bei fortschreitender Digitalisierung eine größere Wirkung in diesem Bereich erzielt werden kann“.

Weitere Links:

Zum Aktionsplan für digitale Bildung 2021-2027

Zur Webseite der Europäischen Kommission zum DEAP

Zum Factsheet – Digital Education Action Plan

Zur Übersichtsseite "Der DAAD gestaltet den digitalen Wandel"

2020: Europäische Kompetenzagenda

Mit der Europäischen Kompetenzagenda sollen die Kompetenzen in der EU besser an die Bedarfe angepasst werden, um die nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, soziale Gerechtigkeit zu gewährleisten und Resilienz aufzubauen. Dies geschieht durch zwölf Maßnahmen:

1. Pakt für Kompetenzen

2. Verbesserte Erkenntnisse über Kompetenzen

3. EU-Förderung von nationalen Weiterbildungsstrategien

4. Vorschlag für eine Empfehlung des Rates zur beruflichen Aus- und Weiterbildung für nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit, soziale Gerechtigkeit und Resilienz

5. Einrichtung der Europäischen Hochschulen und Weiterbildung von Wissenschaftlern

6. Kompetenzen zur Unterstützung des ökologischen und des digitalen Wandels

7. Erhöhung der Zahl der Anzahl in MINT-Fächern und Förderung von unternehmerischen und Querschnittskompetenzen

8. Kompetenzen für das Leben

9. Initiative zu individuellen Lernkonten

10. Ein europaweiter Ansatz für Micro-Credentials

11. Die neue Europass-Plattform

12. Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Mobilisierung von Investitionen der Mitgliedstaaten und privaten Akteuren in Kompetenzen

Da die Hochschulbildung ein wichtiges Instrument ist, um Studierenden die Kompetenzen zu vermitteln, die sie in Zukunft benötigen, wird unter Maßnahme 5 die Umsetzung der Initiative „Europäische Hochschulen“ gefördert.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der Europäischen Kommission hier.

2019: Der europäische Grüne Deal

Am 11. Dezember 2019 hat die Europäische Kommission unter Führung der neuen Präsidentin Ursula von der Leyen eine neue Wachstumsstrategie vorgestellt – den europäischen Grünen Deal. Ein wesentliches Ziel dieser Strategie ist es, bis zum Jahr 2050 eine klimaneutrale Wirtschaft auf dem europäischen Kontinent zu erreichen. Um eine gerechte Gesellschaft zu schaffen, deren Wirtschaft unabhängig von Ressourcennutzung wächst, verfolgt die Europäische Kommission einen ganzheitlichen Ansatz:

„Die Herausforderungen sind komplex und miteinander verknüpft. Die politischen Maßnahmen müssen beherzt und umfassend sein und darauf abzielen, den größtmöglichen Nutzen in Bezug auf Gesundheit, Lebensqualität, Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit zu erzielen. Um die verfügbaren Synergien zwischen allen Politikbereichen zu nutzen, ist eine intensive Koordinierung notwendig.“

Dementsprechend beabsichtigt die EU-Kommission den Themenkomplex Nachhaltigkeit in alle Politikbereiche der Europäischen Union einzubinden. In diesem Zusammenhang soll auch die Schul- und Berufsbildung eine Rolle spielen:

„Schulen, Berufsbildungseinrichtungen und Hochschulen eignen sich besonders, um mit Lernenden, Eltern und der Gemeinschaft insgesamt über die Veränderungen zu diskutieren, die für einen erfolgreichen Übergang erforderlich sind.“

Die EU-Kommission wird unterstützend einen europäischen Kompetenzrahmen erarbeiten, in dem Kenntnisse, Fähigkeiten und Einstellungen im Bereich Klimawandel und nachhaltige Entwicklung weiterentwickelt und bewertet werden können. Außerdem kündigt sie an, Hilfsmaterialien bereit zu stellen und den Austausch bewährter Verfahren in EU-weit vernetzten Ausbildungsprogrammen für Lehrkräfte zu erleichtern. Bereits bestehende Initiativen, wie beispielsweise die Agenda für Kompetenzen, passt die EU-Kommission an, um die Beschäftigungsfähigkeit der grünen Wirtschaft zu stärken. So ist davon auszugehen, dass der europäische Grüne Deal in Zukunft auch in bildungspolitischen Initiativen der EU Erwähnung findet und somit die neue Programmgeneration maßgeblich mitgestalten wird.

Weitere Links:

Europäischer Grüner Deal

Erasmus+ Green

2018: Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen

Die Empfehlung des Rates zu Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen aus dem Jahr 2018 greift verschiedene bildungspolitische Aspekte auf, die im Rahmen zuvor veröffentlichter Dokumente als zukünftige Herausforderungen im Bereich für allgemeine und berufliche Bildung identifiziert wurden. So bezieht sich die Empfehlung des Rates unter anderem auf die europäische Säule sozialer Rechte (2017) und die neue europäische Kompetenzagenda (2016).

Die Ausgangslage

Wesentliche Bedarfe werden in Anbetracht der sich ändernden Arbeitswelt vor allem in Bezug auf die Förderung von Kompetenzentwicklungen festgestellt. Dabei spielen neben wirtschaftlichen Überlegungen auch gesellschaftliche Gesichtspunkte eine Rolle:

„Im Hinblick auf die Gesellschaft und Arbeitswelt von morgen müssen die Menschen über die richtigen Fertigkeiten und Kompetenzen verfügen, um den derzeitigen Lebensstandard wahren, hohe Beschäftigungsraten sicherstellen und den sozialen Zusammenhalt fördern zu können.“

Des Weiteren, so heißt es in der Empfehlung des Rates, trägt eine verbesserte Kompetenzentwicklung im Bereich der „persönlichen Entfaltung, Gesundheit, Vermittelbarkeit und sozialen Inklusion“ in unbeständigen Zeiten auch zu der Widerstandsfähigkeit Europas bei.

Handlungsbedarf wird beispielsweise auch in der Validierung von in unterschiedlichen Umgebungen erworbenen Kompetenzen sowie in der Investition in Grundkompetenzen ermittelt.

Der gesellschaftliche und wirtschaftliche Wandel ist damit Ausgangspunkt für die Empfehlungen des Rates an die Mitgliedsstaaten.

Die Empfehlungen

Der Rat fordert die Mitgliedsstaaten dazu auf, insbesondere den europäischen Referenzrahmen für Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen zu nutzen. Außerdem werden unter anderem folgende Empfehlungen für die Entwicklung von Schlüsselkompetenzen dargelegt:

- Entwicklung von Schlüsselkompetenzen für alle Menschen von früher Kindheit an und während des gesamten Lebens als Bestandteil nationaler Strategien für lebenslanges Lernen fördern und verstärken

- allen Lernenden, auch denen, die benachteiligt sind oder besondere Bedürfnisse haben, dabei helfen, ihr Potenzial zu entfalten

- Verbesserung der Grundkompetenzen

- Verbesserung der persönlichen und sozialen Kompetenzen

- Förderung des Erwerbs von Kompetenzen in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT)

- Ausbau und Verbesserung der digitalen Kompetenzen

- Förderung von unternehmerischer Kompetenz, Kreativität und Eigeninitiative

- Verbesserung der (Fremd)Sprachkompetenzen

- Förderung der Entwicklung von Bürgerkompetenz

- Schärfung des Bewusstseins aller Lernenden und des Bildungspersonals für die Notwendigkeit des Erwerbs von Schlüsselkompetenzen

- eine Vielzahl von Lernansätzen und -umgebungen fördern,

- Bildungspersonal und andere Akteure einschließlich Familien, die Lernprozesse fördern, dabei unterstützen, die Schlüsselkompetenzen der Lernenden als Teil des Konzepts des lebenslangen Lernens in Bildungs- und Lernsettings zu verbessern

- Bewertung und Validierung von in unterschiedlichen Settings erworbenen Schlüsselkompetenzen

- die Zusammenarbeit zwischen Bildungs- und Lernsettings auf allen Ebenen und in verschiedenen Bereichen stärken, um die Kontinuität der Kompetenzentwicklung bei den Lernenden und die Entwicklung innovativer Lernansätze zu verbessern

- Instrumente, Ressourcen und Beratung in der allgemeinen und beruflichen Bildung, der Beschäftigung und anderen Lernsettings ausbauen, um Menschen bei der Gestaltung ihrer lebenslangen Bildungswege zu unterstützen

Weitere Links:

Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen

2017: Göteborger Sozialgipfel für faire Arbeitsplätze und Wachstum

Im Kontext des Göteborger Sozialgipfels für faire Arbeitsplätze und Wachstum am 17. November 2017, wurden zwei Dokumente vorgestellt, auf die in Projektaufrufen des Erasmus+ Programms regelmäßig Bezug genommen wird. Bei der „Europäischen Säule sozialer Rechte" und der Mitteilung zur „Stärkung der europäischen Identität durch Bildung und Kultur“ handelt es sich um zwei Kern-Initiativen, die insbesondere in Zusammenhang mit den im ET-2020-Rahmen ausgegebenen prioritären Bereichen Soziale Inklusion und Beschäftigungsfähigkeit stehen. Auch das Nachfolgedokument ET 2030 ordnet die Thematik als Priorität ein.

Europäische Säule sozialer Rechte

In der am 17. November 2017 proklamierten Europäischen Säule sozialer Rechte werden Rechte und Grundsätze definiert, für deren Umsetzung die Organe der Europäischen Union, die Mitgliedsstaaten, die Sozialpartner sowie andere relevante Stakeholder verantwortlich sind. Das Dokument ist im Wesentlichen in drei Bereiche gegliedert:

- Chancengleichheit und Arbeitsmarktzugang

- Faire Arbeitsbedingungen

- Sozialschutz und soziale Inklusion

Unter dem Kapitel „Chancengleichheit und Arbeitsmarktzugang“ heißt es mit Blick auf die allgemeine und berufliche Bildung:

„Jede Person hat das Recht auf allgemeine und berufliche Bildung und lebenslanges Lernen von hoher Qualität und in inklusiver Form, damit sie Kompetenzen bewahren und erwerben kann, die es ihr ermöglichen, vollständig am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben und Übergänge auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich zu bewältigen.“

Um die Entwicklung der Umsetzung in den einzelnen Mitgliedsstaaten dokumentieren zu können, wurde ein sozialpolitisches Scoreboard entwickelt. Die dort hinterlegten Indikatoren werden auch im Rahmen des Europäischen Semesters berücksichtigt, in dessen Verlauf die EU-Mitgliedstaaten ihre Wirtschafts- und Fiskalpolitik aufeinander abstimmen.

Mitteilung der Europäischen Kommission zur „Stärkung der europäischen Identität durch Bildung und Kultur“

Vor dem Hintergrund, dass populistische Tendenzen sowie die Verbreitung von Fake-News weltweit zunehmen, sieht die Europäische Kommission die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsstaaten in der Verantwortung, zu handeln.

Ein stabilisierendes Element in Anbetracht der sich rasch ändernden Zeiten sehen die Kommission und die Mitgliedsstaaten im Zusammengehörigkeitsgefühl und im Bewusstsein der Zugehörigkeit zu einer kulturellen Gemeinschaft. Die Mitteilung der Kommission ist als Beitrag zum Gipfeltreffen in Göteborg 2017 zu betrachten und erörtert die mögliche Rolle, die Bildung und Kultur im Prozess der Stärkung der europäischen Identität spielen könnte. Dort heißt es:

„Es liegt daher im gemeinsamen Interesse aller Mitgliedstaaten, das volle Potenzial von Bildung und Kultur als Antriebskräfte für Beschäftigung, soziale Gerechtigkeit und bürgerschaftliches Engagement zu nutzen sowie als Wege, die europäische Identität in ihrer gesamten Vielfalt zu erleben.“

Dazu bedarf es einer gemeinsamen Agenda, in dessen Rahmen die Schaffung eines europäischen Bildungsraums im Mittelpunkt steht. Die Maßnahmen, die seitens der Kommission in ihrer Mitteilung vorgeschlagen werden, umfassen:

- Verwirklichung der Lernmobilität für alle;

- Beseitigung von Hindernissen für die Anerkennung von Qualifikationen, sowohl auf Ebene der Schulen als auch der Hochschulen;

- Modernisierung der Ausarbeitung von Lehrplänen;

- Förderung des Sprachenlernens;

- Schaffung europäischer Universitäten von Weltrang, die grenzübergreifend nahtlos zusammenarbeiten können;

- Verbesserung der allgemeinen und der beruflichen Bildung sowie des lebenslangen Lernens;

- Vorantreiben der Innovationen in der Bildung im digitalen Zeitalter;

- stärkere Unterstützung der Lehrkräfte

- und Schutz des kulturellen Erbes sowie Stärkung des Bewusstseins für eine europäische Identität und Kultur.

Weitere Links:

Europäische Säule sozialer Rechte

Stärkung der europäischen Identität durch Bildung und Kultur